Comment les médias ont raté le train du numérique

Partout dans le monde, la presse a laissé partir des trains sans monter à bord. Les raisons : manque de vision stratégique, lâcheté congénitale, pesanteurs du passé, face à une tech agile et cynique.

Précaution : ce qui suit ne se veut nullement accusatoire. J’ai fait partie des gens qui, à un moment de leur carrière, étaient aux commandes, en tout cas partiellement. Parfois, je n’ai pas été écouté, le plus souvent je n’ai rien vu venir. Nous étions aveuglés par la notoriété (exagérée) de nos médias, pétris de la noblesse de notre mission d’informer et imprégnés par le magistère moral de nos institutions. La majorité des décideurs était, en plus, autiste à ce qui se tramait à l’extérieur, tout spécialement dans le domaine des médias numériques du monde anglo-saxon.

Ces erreurs, cet aveuglement collectif me hantent encore par ses conséquences sur l’état de l’information aujourd’hui.

Le fait que nous ayons laissé se développer une société où la moitié de la population s’informe désormais sur les réseaux sociaux, que nous ayons laissé naître une génération entière de mal-informés n’avait rien d’une fatalité. Il résulte d’une fulgurante modernisation de l’écosystème de l’information dont les plateformes, libres du poids du passé, ont capté l’essentiel du transfert de valeur. Certaines, comme Facebook, y ont même injecté une dose mortelle de cynisme avec des systèmes conçus pour polariser la société et même monétiser la rage (voir Episodiques du 23.01.21).

Mais de leur côté, les médias traditionnels n’ont pas su ou pas voulu saisir des opportunités de transformation. En voici, quelques exemples, certains fondamentaux, d’autres plus anecdotiques :

1 .

Le grand bouleversement de la pub

Pendant pratiquement deux siècles, les médias ont vécu selon l’adage de John Wanamaker (businessman américain 1838-1922), qui a constaté un jour : “La moitié de ce que j’investis dans la publicité est gaspillé, le problème est que je ne sais pas quelle moitié”. Presque deux siècles plus tard, les plateformes ont surfé sur la publicité numérique qui avait trois caractéristiques : ses prix variaient en fonction de l’offre et de la demande, elle était ciblée avec précision, et son impact était mesurable.

Cela n’a pas empêché les éditeurs de presse et de médias audiovisuels de continuer à vendre de la pub avec des négociations de gré-à-gré dans un système largement corrompu où chacun versait des rétro-commissions aux acheteurs d’espace pour qu’ils consentent à prendre de la pub dans un média. J’ai moi-même été témoin de scènes affligeantes où se mêlaient cupidité, vulgarité et sexisme. Le patron d’une grande boîte d’ad tech new yorkaise m’a raconté un jour ce qu’il appelait “la cueillette des pommes”: en rétribution de leur prodigalité passée et à venir, les acheteurs d’espace étaient lâchés dans l’Apple Store de la 5e avenue transformée en open-bar.

Sur la mécanique publicitaire, au début du quotidien 20 Minutes, je me souviens avoir exploré la possibilité d’intégrer la notion de tarification variable de la pub. Elle était inspirée du yield management des compagnies aériennes qui permettait de remplir (à la belle époque) un avion avec des dizaines de tarifs différents. Certaines chaînes de télévision y recourraient déjà. On m’a vite fait comprendre que pour la presse, le “marché” — les acheteurs d’espace, les régies, les annonceurs, tous de fameux de visionnaires — n’état pas prêt pour cela. Les plateformes ont réglé la question en imposant leur complexe et obscur système d’enchères en temps réél.

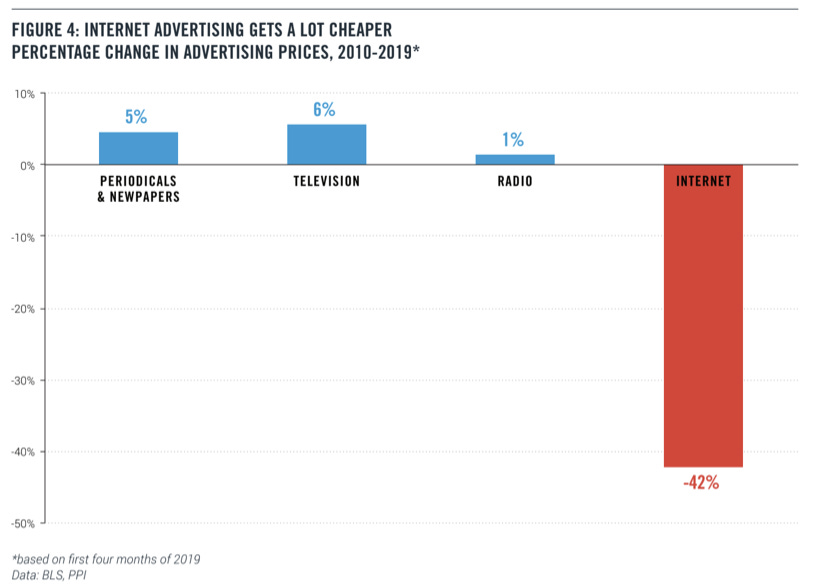

Non seulement les médias n’ont pas exploré cette modernisation, mais pire, ils ont augmenté les prix de leurs inventaires publicitaires (par ex. aux Etats-Unis), alors que l’on déjà voyait poindre l’implacable rationalisation déflationniste imposée par Google et Facebook. Le graphique ci-dessous montre bien cette évolution entre 2010 et 2019 où la presse, la télévision et la radio ignorent délibérément pas la chute des prix sur le digital :

Cette myopie collective a accentué le décalage entre les investissements publicitaires et le temps effectivement passé à consommer un média. Normalement, les deux devraient à peu près converger avec les supports les plus populaires captant l’essentiel des achats d’espace. Il y a dix ans, la presse écrite capturait 27% des investissements publicitaires pour seulement 8% du temps passé. Aujourd’hui, le décalage a été partiellement comblé avec 3% du temps média mais encore 7% des investissements — ce qui signifie que la correction n’est pas encore terminée (le Covid devrait se charger de l’ajustement final).

2 .

Le cas des petites annonces

Elles représentaient sur certains marchés 30% des revenus publicitaires. Là encore, peu d’éditeurs ont vu que cette ligne de revenu allait être engloutie par le tsunami numérique. En 1995, le groupe de presse norvégien Schibsted avait fait venir un expert américain lors d’un séminaire à Bergen, sur la côte ouest de la Norvège. La direction du groupe a alors compris que l’internet allait faire main basse sur les classifieds. Plutôt que d’ériger des digues illusoires, le groupe a pris une double décision : il a accéléré le transfert des petites annonces du papier vers le numérique, n’hésitant pas à détériorer la profitabilité d’un de ses titres-phares ; le but était de donner de l’oxygène au nouveau business qu’il créerait : des services d’annonces gratuites.

Le plus connu est le Bon Coin, lancé dans un bureau voisin du mien lorsque je dirigeait la rédaction de 20 Minutes et inspiré d’une plateforme suédoise rachetée par Schibsted. Le système a eu beau décoller comme une fusée, l’autre actionnaire de 20 Minutes et du Bon Coin, le groupe Ouest-France, n’y croyait pas trop. En 2010, la gériatrique direction du groupe breton a vendu sa participation à Schibsted pour 140 millions d’euros. Ouest-France était convaincu de faire une excellente affaire. Mais ce sont les Norvégiens qui se sont enrichis : deux ans plus tard, les analystes financiers valorisaient Le Bon Coin à 400 millions d’euros, et aujourd’hui, il pèse environ 3 millards d’euros, soit 40% de la valeur de Schibsted. Cette anecdote pour dire que tout le monde n’a pas loupé le train de la numérisation des médias.

3 .

Un investissement dans la tech insuffisant

Au début des années 2000, et plus tard lorsque j’ai moi-même travaillé directement pour le groupe Schibsted, nous étions frappés par le nombre et le niveau technique des équipes : maîtrise des technologies plus avancées, recrutements d’ingénieurs pour gérer des cellules de R&D bien dotées… Dans la même veine, je constate qu’un journal comme le New York Times emploie aujourd’hui 650 “tech workers”, des ingénieurs logiciels, designers, data scientists, product managers. Par contraste, je me souviens d’un échange déplaisant lorsque, patron du numérique aux Echos, je voulais obtenir l’embauche d’un ingénieur de top niveau ; le DG d’alors m’a opposé l’absence de “retour sur investissement d’un ingénieur” (j’ai mentalement souhaité de le voir continuer sa carrière chez les petits pois Daucy).

Autre exemple : le Washington Post, pressé par son nouveau propriétaire d’alors Jeff Bezos, a investi lourdement dans un CMS. Le Content Management System est le système nerveux d’une entreprise de presse. Il ne gère pas seulement la production des journalistes, mais intègre toutes les mesures d’audience, la gestion de la publicité, le marketing, les tests de produits, les abonnements numériques, le CRM, etc. Celui du Post était tellement top que l’entreprise en a fait un produit commercial qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars. Les médias français, plombés par des technologies d’un autre âge, opérées par des équipes médiocres, ont là encore pris un lourd retard. Aujourd’hui, les choses bougent enfin. Le Parisien a par exemple acheté le système du Washington Post et ne l’a pas regretté : le jour où il a été activé, tous les indicateurs se sont améliorés.

4 .

Les systèmes de recommandation

Chaque visite sur un site d’information génère un tout petit nombre d’articles lus, parfois guère plus de deux ou trois. Et il est rare que la lecture d’un papier déclenche celle d’un papier connexe. Car tout cela est terriblement mal géré. Ces dernières années, je n’ai pas rencontré un seul éditeur, en Europe ou aux Etats-Unis, qui soit satisfait de son recommendation engine. Pourtant, des business colossaux ont été construits grâce à des investissements dans ces systèmes : 85% de ce qui est regardé sur Netflix vient de son moteur de suggestion. Idem pour YouTube. C’est sans doute le moyen le plus simple pour faire bouger l’aiguille des revenus. Quatrième train numérique loupé.

5 .

Le social

Certes, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’un grand journal ou une chaîne de télé crée Facebook. Mais les médias étaient bien positionnés pour consolider leurs audiences existantes autour d’un réseau social — ne serait-ce que pour créer une digue efficace. Un exemple réussi : la radio Skyrock qui en audience cumulée, dépasse Europe 1, France Bleue, RMC. Pierre Bellanger, son patron technophile et visionnaire, avait vu juste. Preuve là encore qu’il n’y avait pas de fatalité.

6 .

La curation

L’idée consistant à agréger des contenus tiers était taillée sur mesure pour les grands médias qui avaient l’audience et la relation de confiance avec leur lectorat. Aucun d’entre eux n’a saisi l’opportunité de se poser en concentrateur/prescripteur de ce qui se fait de mieux sur le net. Des Medium, Flipboard, Feedly, TechMeme (créé par un gamin dans sa chambre) et même dans une certaine mesure Google News, auraient dû être créés par des grands médias solidement installés sur leur marché. En France, Le Monde ou Les Echos pouvaient facilement devenir le hub de leur segment d’information, au lieu de courir après leurs audiences en diluant leur marque dans l’eau nauséabonde de Facebook. Rien de tout cela n’était compliqué à réaliser. (En 2007, de retour de San Francisco, j’avais conseillé à mon nouvel employeur norvégien de créer un agrégateur sur la tech et le business, même eux ne m’ont pas écouté ; sans doute n’ai-je pas su bien le vendre). En tout cas, là c’est un TGV qui a quitté la gare.

7 .

Les newsletters, l’atomisation des marques médias

Même éléments que pour le point précédent. Le secteur des newsletters aurait pu facilement être contrôlé par les médias dont les audiences ne demandaient qu’à être élargies et segmentées ; ils avaient un cheptel de belles signatures, pouvaient rallier littéralement qui ils voulaient. Hormis des newsletters internes qui sont en général des redites du média principal, aucune volonté de collecter des talents extérieurs n’a été mise en oeuvre.

Résultat, on assiste aujourd’hui à un mouvement inverse avec des journalistes connus qui choisissent de la jouer solo. Pour certains, ça marche super bien (voir Episodiques du 01.04), mais cela affaiblit un peu plus les médias. (Je suis le premier surpris du temps que je passe à lire des newsletters payantes, produites par des professionnels respectés, au détriment de ma lecture des médias traditionnels). Aujourd’hui, une plateforme comme Substack est valorisée à 650 millions de dollars, soit la même valorisation que le Los Angeles Times.

8 .

La collaboration avec les plateformes

J’y reviendrai une prochaine fois, mais à grands traits, dès le départ, les relations entre les médias et les géants du net sont parties sur un mauvais pied. L’antagonisme culturel entre des entreprises technologiques californiennes, dont l’arrogance est proportionnelle à leur insularité, et le conservatisme des médias anciens a certainement joué. Mais le malentendu a persisté longtemps avec une presse, française par exemple, dopée aux subventions publiques qui a vu dans les plateformes une nouvelle source d’assistance potentiellement illimitée. Face à elle, un Google, par exemple, ne comprenait pas que les médias ne leur fassent pas une confiance aveugle en adoptant au passage tous leurs outils publicitaires, sans discuter because that’s the best thing to do.

Epilogue provisoire, les plateformes, inquiètes du couperet effilé d’une imminente régulation transnationale, multiplient les transferts directs vers les médias dans l’espoir de calmer le jeu. C’est le cas pour l’Europe et l’Australie, les Américains préférant se tenir à l’écart d’un système de subventions qu’ils jugent risqué et malsain.

Là-dessus, il n’y a pas de quoi crier victoire : la presse ne profitera pas de la puissance technologique d’un Google pour améliorer les fondamentaux de sa production. De son côté, Google ne croit plus à une collaboration technique avec la presse et se contente de gérer la demande toujours plus pressante vers toujours plus de subventions directes. En attenant, les médias ont recréé une relation de dépendance avec les plateformes dont ils tirent une grande part de leur audience tout en n’ayant d’autres choix que de recourir à leur outillage publicitaire, puissant, et opaque. Les plateformes ouvrent les vannes en fonction du ratio entre leur image et leur profitabilité. La lose pour tout le monde.

9 .

La gestion du talent

La pire erreur commise par les personnes qui étaient aux commandes ces vingt dernières années a porté sur les ressources humaines, ou ce que je préfère appeler la gestion du talent. Trop longtemps des gens médiocres ont été laissés à des postes importants par le fait d’une pullisanimité générale ; trop de journalistes se sont retrouvés à gérer des équipes importantes sans que quiconque se soit soucié de les former pour ça. (Je mets tout au passé par bonté d’âme car le problème persiste largement).

La raison tient aussi à la difficulté d’aller contre les rigidités des grilles salariales, dictées par les syndicats et les conventions collectives en France, ou par les guilds aux Etats-Unis, tout cela constituant la parfaite antidote à l’émergence de talent dans la presse. Mouvement inverse dans la tech américaine (encore une fois libre de maintes entraves) : les entreprises mettent l’accent sur la recherche, la rétention et le développement des talents. Elles considèrent que c’est l’essentiel de de leur avantage compétitif. Pour preuve, je conseille la lecture de No Rules Rules écrit par Reed Hastings le patron de Netflix et Erin Meyer, professeure de management à l’Insead. Sinon lisez Managing a News Operation the Netflix Way qui tirent du livre quelques enseignements pour notre industrie.

Merci pour votre temps.

frederic@episodiqu.es

Vous ne parlez pas de cette tendance générale à préférer les commentateurs plutôt que les journalistes de profession.

10. La corruption

Abreuvés d'argent par des acteurs tels que Google ou Facebook, les médias ont adoubé ces nouveaux maîtres et leur on vendu leur âmes. Les rares dirigeants qui auraient pu mettre en place une réponse intelligente se sont vu offrir des financements pour jouer eux même, avec la plupart du temps un succès incertain, à la startup nation et sont devenus des laquais serviles d'un système qui a détruit ce qu'ils ont un temps été.